O reino dos templos dourados

Mianmar por muito tempo esteve fechado ao turismo. Agora isso mudou. A VT atravessou o mundo para contar como está esse verdadeiro destino dos sonhos

“Esta é a Birmânia”, escreveu Rudyard Kipling. “É completamente diferente de qualquer lugar que você conhece ou ouviu falar.” A cada passo que dava por Yangon, antiga capital dos tempos em que foi colônia britânica (de 1855 a 1948) e a maior cidade do país – hoje rebatizado com seu nome original –, eu penso como Kipling estava certo. Mais de um século depois, Mianmar continua a ser um mundo à parte, oscilando impossivelmente à beira de um abismo do tempo, como se o relógio tivesse parado na década de 1950, quando começou sua ditadura. Encontro mulheres lindas pintadas de thanaka (o tradicional make-up, um pó amarelo feito da casca de uma árvore), os homens vestindo saia até os tornozelos e mascando um tabaco cujo sumo parece sangue escorrendo da boca quase sem dentes.

O dia anoitece e, passo após passo, as velhas construções do centro antigo conduzem até o luminoso templo de Shwedagon, considerada a maior estupa do mundo, toda dourada, dominando a paisagem do alto da colina. É o lugar sagrado onde estão oito fios de cabelo de Sidarta Gautama, o Buda em pessoa. Uma reluzente estrutura octavada com quase 100 metros de altura, ladeada por outras 64 estupas menores e mais de 80 pavilhões em que milhares de estátuas de Buda são reverenciadas todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, por milhares de fiéis. Quase 90% da população pratica o budismo theravada, a corrente mais conservadora da religião.

Hoje o templo está cheio. É dia de iniciação dos jovens noviços, a chamada samanera. Crianças entre 5 e 15 anos desfilam em fantasias coloridas e cintilantes acompanhadas da família, pedindo a bênção de Buda, lavando sua imagem com água pura de acordo com a posição astrológica. “Um copo para cada dia de sua vida e mais um para assegurar uma vida longa”, explica o guia Song Swe. No dia seguinte, todas essas crianças fantasiadas que desfilam pela cidade em elefantes, carroças de boi, charretes ou carros mais velhos que os de Cuba estarão no monastério. “Elas vão raspar o cabelo e vestir o robe escarlate por um ano”, diz Song Swe. Tradição que se repetirá uma segunda vez na vida, aos 20 anos de idade, dessa vez para viver como um monge ordenado, o chamado pangyi. “Uma questão de honra e mérito para suas famílias”, diz Song Swe, mas quase nem posso ouvir sua voz entre os mantras e sinos que dominam o ambiente.

Um ar mais leve

Depois de rodar por Laos, Camboja, Malásia e Tailândia com minha mulher, a Carol, que fez as fotos desta reportagem, e nosso filho Tiago, de 8 anos, fizemos uma pausa em Bali para receber a mais nova cria da casa, a Luisa, uma bebê gorducha, fofa e comilona. Matriculamos o Tiago numa escola internacional e fincamos residência. Mas os pais não podem parar de viajar – e, consequentemente, de trabalhar. Nas primeiras férias do garoto, e com Luisa pronta para embarcar aos 4 meses de vida, resolvemos que era hora de conhecer esse país para nós tão misterioso.

Do tamanho da França, tocado ao norte pelas montanhas do Himalaia, ao leste por densas florestas e a oeste e ao sul pelo Golfo de Bengala e pelo Oceano Índico, Mianmar sempre povoou o nosso imaginário de viajantes. Mas o que encontrávamos nos guias de viagem era sempre uma advertência: “Visitar ou não Mianmar?” O motivo da incerteza: o regime militar vigente desde a década de 1950, quando o líder Aung San foi assassinado, pavimentando o caminho para o governo atual. Um governo acusado de corrupção, tráfico de heroína e violações dos direitos humanos e que, entre outros atos de barbárie, matou milhares de pessoas em 1988, recusouse a reconhecer o resultado das eleições de 1990 e, em 2007, sufocou a chamada Revolução Açafão, liderada pelos monges budistas de Mandalay.

Mas as coisas começaram a mudar para essa nação com 55 milhões de habitantes e uma imensa riqueza em petróleo e gás natural. De olho no comércio com as ricas vizinhas China, Índia e Tailândia, o país começou uma série de reformas democráticas. Abriu combate ao narcotráfico. Soltou a líder ativista Aung San Suu Kyi (filha de Aung San), prêmio Nobel da Paz de 1991, depois de 15 anos de prisão domiciliar. E permitiu a ela, em abril deste ano, participar e ganhar um cargo no Congresso em eleições livres.

Foi esse ar mais leve que sentimos logo ao pisar em Yangon. A alegria estava no ar com a vitória de Aung San. Sua imagem estampava camisetas de metade da população nas ruas, bandeiras nas paredes dos prédios, fotos vendidas ao lado das imagens de Buda. “Ela é nossa heroína”, diz Song Swe, enquanto nos levava a uma casa de chá. Foi lá que, à moda local, fechamos os últimos detalhes do nosso itinerário.

Noviça no ritual para virar monja – Foto: Carol da Riva

Noviça no ritual para virar monja – Foto: Carol da Riva

A arte da flor de lótus

Depois de duas noites na capital, tomamos o bimotor da Air Mandalay, com capacidade para 30 passageiros, até Heho. Em menos de uma hora já estávamos fora do aeroporto, a bordo de um táxi por U$ 30 (os preços são tabelados), adentrando Shan State. O motorista, que deve ter nascido com o dedo grudado na buzina, ziguezagueava pela estrada esburacada desviando de animais, pedestres e outros veículos. A paisagem: gado pastando, campos de arroz e sempre, sempre, muitos mosteiros e pagodes. Uma hora depois, chegamos a Nyaung Shwe, simpático vilarejo e porta de entrada para o Lago Inle.

Paramos o carro na fente do centenário mosteiro Shwe Yan Pyay, todo feito de madeira, e entramos pela sua galeria de budas incrustados em paredes terracota. O silêncio tomava a atmosfera. Quando saímos, alguns pequenos noviços lavavam suas túnicas escarlate, outros se sentavam às janelas ovais vendo a vida passar na rua empoeirada, e outros, ainda, jogavam peteleco, uma espécie de sinuca de dedo. Numa velha e pequena televisão, monges adolescentes assistiam a um filme ao melhor estilo Sessão da Tarde.

A maior parte dos mochileiros que vêm à região aluga uma bicicleta e fica em pensões baratas, rodando pelos arredores e partindo para o Inle em excursões de um dia. Nós resolvemos fazer o contrário: ficar no meio do lago, acordando e dormindo na paz de um de seus resorts flutuantes. E assim contratamos um barqueiro nativo, ajeitamos o carrinho de bebê no meio da canoa com um aparato especial para proteger a nossa Luisa do sol e adentramos a imensidão do Lago Inle, navegando em sua placidez de 116 quilômetros quadrados de água cristalina a 880 metros de altitude, cercado de belas montanhas.

Como o lago é coberto de plantas flutuantes com longas raízes, os pescadores intha desenvolveram uma maneira única no mundo de remar com as pernas. Um verdadeiro balé. Com uma perna eles se equilibram numa das bordas da canoa. Com a outra, impulsionam o remo de madeira, fazendo a embarcação deslizar. Os pescadores vivem e trabalham sobre essas águas. Em cima delas plantam verduras, legumes, grãos; erguem suas casas em palafitas; transitam por vilas e mercados flutuantes. Todo o lago é repleto de canais nos quais ficam esses vilarejos.

Dá para viajar bastante pelo Inle. Ao seu redor existem mais de 100 monastérios e dezenas de pequenas vilas flutuantes onde ocorre o mercado diário, com os nativos das etnias das montanhas que o circundam, como Akha, Pa’O e Karen. Vestidos em seus trajes tradicionais, eles dão um colorido especial ao movimento cotidiano do Inle.

O artesanato também é rico e variado. Numa manhã de sol, pudemos acompanhar as peças de prata sendo esculpidas a mão pelos artesãos da vila de Na Khin Htay Shwe. A menina Mya Hin Tha nos mostrou como há séculos sua família especializou-se em trabalhar brincos e pulseiras em forma de peixes cheios de escamas e com movimento. “Leve uma para dar sorte”, ela me disse. Na vila vizinha, In Pew Khan, a atração são as senhoras tecelãs. Com suas rudimentares máquinas de tear movidas no pedal, elas tecem mantas e xales com um fio delicado e sensível da flor de lótus que cresce no Inle. As peças ficam lindas, mas supercaras, pela dificuldade de trabalhar a linha. Um xale chega a custar US$ 300.

Mergulho no tempo

Foi difícil despedir-se da paz do Lago Inle. Nosso próximo destino, outro avião, meia horinha de voo e o caos de Mandalay, a base para conhecer as chamadas “cidades desertas”: Ava, Sagaing, Amarapura e Mingun, as antigas capitais do reino da Birmânia, que hoje servem ao turismo e à arqueologia.

Levamos um susto ao chegar. Quente, feia, seca e poluída. Suja e de trânsito caótico, sem calçadas nem iluminação nas ruas, Mandalay, com 1 milhão de habitantes, nos desanimou ao primeiro olhar. Impressão que começou a melhorar quando o dia amanheceu e pude ver que sua gente apressada mostrava simpatia e gentileza. Fica aqui, no pagode Arakan (também chamado de Mahamuni Paya), a imagem de Buda mais venerada do país, o Buda Mahamuni, cuja história é curiosa. Ela teria sido feita na presença do próprio Buda, a pedido do rei de Arakan, em 554. Ao vê-la, Buda teria suspirado, e a imagem, adquirido sua expressão. Virou o Buda da vida, peregrinou por vários reinos até chegar a Mandalay, onde os fiéis continuam a cobri- la com folhas de ouro, emprestando à gigantesca silhueta um aspecto enrugado e brilhante.

Depois de barganhar, reservamos um táxi com ar-condicionado por um dia (custam em média US$ 10 a mais, ou seja, U$ 60) e partimos em nossa expedição pelas cidades desertas. No avião, havíamos ficado amigos da guia Zun Thart, que nos deu dicas preciosas. Como deixar a cidade às 6 da manhã para curtir Ava, antiga capital do império birmanês do século 14 ao 18, protegidos do sol inclemente. Meia hora de táxi, a travessia do Rio Myintge em uma balsa, e lá estávamos alugando uma charrete para conhecer ruínas e vilas. Foi mais um mergulho no tempo. Sem o som dos automóveis, no galope do animal, fomos desfrutando dos templos e monastérios do caminho, da grande torre de vigia de 27 metros de altura, até estacionar a charrete no secular mosteiro Bagaya, todo esculpido em madeira.

Ao nosso lado parou uma charrete de monjas. De cabeça raspada e vestidas de túnica rosa, elas entraram carregando flores e embelezando cada uma das imagens de Buda. Pegaram a Luisa no colo, pediram para tirar fotos com Tiago e nos deixaram à vontade no mosteiro. Não havia outros turistas. Ficamos sentados sentindo a energia do local, quando a criançada nativa nos cercou para conversar. Fizeram amizade com Tiago e começaram a brincar de esconde-esconde. Quando deu meio-dia, o mongechefe chamou as crianças para almoçar e nos convidou para a refeição. Praticando ótimo inglês, ele nos falou da alegria de seu povo em receber os visitantes. “Eu sei que muitos guias de viagem dizem para vocês não virem para cá. Mas eu penso como o Dalai Lama, quando perguntado se deviam visitar o Tibete: ‘Venham e contem a todos sobre o nosso povo’.”

Encantados com a doçura das pessoas, pulamos o passeio do meio da tarde. A maior parte das agências aproveita para levar os turistas para a vizinha Sagaing, que tem 600 pagodes pintados de branco, mais de 100 centros de meditação e cerca de 3 mil monges. Deixamos o sol baixar e no embalo do cavalo voltamos ao táxi para conhecer a famosa Amarapura, apelidada de “Cidade da Imortalidade”.

Ali fica a lendária e fotogênica ponte U-Brain, de 1 200 metros, erguida para os pedestres há mais de 200 anos com 984 postes de madeira. Andar pela U-Brain é um exercício antropológico, tamanha a variedade de rostos birmaneses que a utilizam como uma via normal para caminhar. Mesmo em pleno século 21 e coberta de turistas, a vida parece transcorrer como no passado. Boiadeiros tocam gado, criadores de patos atravessam as margens, meninos pescam peixes com as mãos.

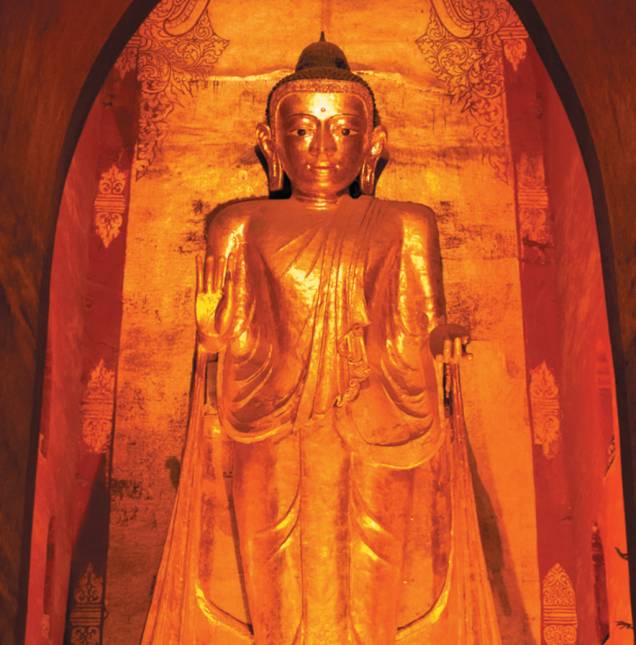

Buda gigante no templo Ananda, em Bagan – Foto: Carol da Riva

Buda gigante no templo Ananda, em Bagan – Foto: Carol da Riva

“Nossa Líder”

A maior emoção estava reservada para o nosso último dia em Mandalay. Foi quando fomos até a beira do Rio Irrawady, o rio da vida do Mianmar, que atravessa o país de norte a sul, para ter a chance de singrar suas águas. Em um porto movimentado que me lembrou Santarém (PA), com suas gaiolas chegando e saindo abarrotadas de mercadorias, fomos até o cais e tomamos um barco só para a gente por US$ 30.

Só a navegação no Rio Irrawady já valeria o passeio, observando sua gente ribeirinha lavando roupa, a dar banho nas crianças, na lida da pesca. Mas, nem bem o barco aportou em Mingun, pudemos ver a grandeza do que deve ter sido o Mingun Pahtodawqy, um imenso pagode que teve sua construção interrompida por um terremoto em 1800, quando se preparava para superar o Shwedagon, em Yangon. Apenas a base resistiu ao tempo, apesar das enormes rachaduras.

Apanhamos um carro de boi-táxi e percorremos as ruazinhas de terra até o pagode Hsinbyume, todo pintado de branco e de formas onduladas representando os sete oceanos para chegar ao paraíso. Mingun foi a vila que nos deixou mais próximos das pessoas. Todo mundo queria segurar a Luisa no colo. A curiosidade era grande em torno do carrinho de bebê, como se nunca tivessem visto algo assim. Fiz amizade com um antigo líder revolucionário de Mingun, Uí Man. Ele me contou que mobilizou o vilarejo na campanha pela eleição de Suu Kyi. Mostrou sua casa, com diversas fotos dela, e me colocou na camiseta um broche com a imagem da ativista e a inscrição “Nossa Líder”. Ao fim do dia, Uí me chamou para bater uma pelota de palha com seus amigos. Aos 70 anos, exibiu maestria no toque da bola, dando de chaleira e calcanhar sem deixar a bola cair no chão na roda.

Fé e delicadeza

Nossa última parada foi Bagan, o outrora reino de Pagan, uma das joias da Ásia. Seus fabulosos templos e pagodes budistas às margens do Rio Irrawady tiveram seu auge no ano 1057, quando o rei Anawrahta trouxe para a região artistas, artesãos, monges e mais de 30 elefantes carregados com as escrituras budistas. Nos dois séculos seguintes, outro rei mandou erguer os magníficos templos, que só foram interrompidos quando o temível Kublai Kahn os saqueou, em 1287. O terremoto de 1975 causou outros estragos, mas desde então uma força conjunta de arqueólogos trabalha para restituir a grandeza do local.

Nesses três dias de Bagan, tínhamos uma rotina. Acordávamos às 5 horas, ainda no breu, para ver o dia raiar perto de algum templo. Quando o sol esquentava, por volta das 9, retornávamos ao hotel. E só saíamos de lá para ver o fim do dia, o anoitecer e o céu estrelado. Dos cerca de 3 mil templos, muitos são simples. Mas às vezes é dentro de um desses que está uma imagem sensacional ou um afresco de Buda. E assim passamos os dias como caçadores e fotógrafos de Buda. Tiago entrou na brincadeira e, com o mapa em mãos, ia anotando as figurinhas. “Pai, vem ver só este Buda. Você não vai acreditar”, chamando para ver a imagem dourada de 50 metros de altura do templo Ananda Pahto. Ou: “Pai, este aqui tá deitado. Olha que legal!”, para ver, no templo Shwesandaw, outra grande imagem.

Ali eu fui testemunha de um bonito gesto de fé e delicadeza. Uma velha monja cega passava as mãos, tateando a estátua do Buda deitado, enquanto sua guia, outra monja, mais jovem, a ajudava e descrevia detalhes. Pude vê-la por minutos assim, percorrendo com os dedos desde a cabeça até os pés da imagem de mais de 10 metros de comprimento, sentindo cada centímetro. Para eles, a imagem de Buda é muito mais do que uma simples imagem. Ela representa a presença do sagrado. E a lembrança de que, mesmo em tempos de turbulência, é preciso manter a paz de espírito e a alegria de viver. Talvez seja esse o maior recado que Mianmar ou Birmânia, que Kipling chamou de “outro mundo”, pode mandar para o mundo de cá.

ANTES DA TEMPESTADE por Gabriela Aguerre

A primeira fotografia que você vê abaixo está um pouco torta, mas não me importo. Eu estava descendo essas escadas correndo – tinha um carro esperando para me levar de volta ao Hotel Savoy, cujo restaurante, aliás, se chamava Kipling, o nome do viajante que mais contou de Mianmar para o Ocidente. Naquele momento, eu havia pedido ao guia e já amigo, que se chama Tin Htay, mas preferia ser chamado de Michael, um tempo sozinha para fotografar à vontade as últimas cenas de minha viagem por Mianmar. Molhei nove vezes o altar do meu dia da semana, como Michael tinha me ensinado. Tirei os sapatos, cobri Buda com finíssimas folhas de ouro. Vi a moça de costas perfeitas em pose de oração. Vi o tempo mudar abruptamente — em geral é assim que o tempo muda. Essas nuvens que você vê na foto dali a segundos desabariam sobre minha cabeça. Isso foi em agosto de 2007, dias antes de a tempestade cair sobre a cabeça de todos eles. Pois uma semana depois de eu ter voltado, ainda com as sensações frescas da viagem, Mianmar aparece, para meu espanto, não só no meu jornal como no noticiário mundial. Estando lá, eu vi a junta militar anunciar um aumento de 500% no preço dos combustíveis. Estando lá, soube de uma passeata silenciosa de 2 mil monges em Mandalay. Estando lá, senti o clima de terror das pessoas comuns que não podiam expressar livremente o que pensavam. E a coisa piorou. Os jornais voltavam a falar do meu Mianmar, que nenhum dos meus amigos conhecia até então, salvo o Mauro Chwarts, que viaja não só por prazer, mas por ofício, e de quem, aliás, comprei o pacote que me levou segura até lá (e me trouxe de volta). O mundo viu: o fotógrafo caído no chão, baleado no peito, registrando antes de morrer o quebra-pau de militares em cima de civis num ato pró-democracia no mercado que eu havia pisado alguns dias antes. Eu não sabia, mas sofria por Mianmar. Não mais agora.

O templo de Shwedagon, em Yangon, cinco anos atrás – Foto: Gabriela Aguerre

O templo de Shwedagon, em Yangon, cinco anos atrás – Foto: Gabriela Aguerre

Pausa da hora do almoço – Foto: Gabriela Aguerre

Pausa da hora do almoço – Foto: Gabriela Aguerre

Eu no mar de templos do começo desta matéria – Foto: Gabriela Aguerre

Mianmar (DDI 95)

FICAR

Em Yangon, o Summit Parkview Hotel (summityangon.com; desde US$ 110) tem suítes confortáveis e uma linda vista do Shwedagon Pagoda. A nave-mãe dos mochileiros é o Mother Land Inn 2 (myanmarmother landinn.com; diárias desde US$ 28). No Lago Inle, nossa opção foi o Paradise Inle Resort (kmahotels.com; desde US$ 100), com bangalôs de madeira. Em Mandalay, o Mandalay City Hotel (mandalaycityhotel.com; diárias desde US$ 90), apesar do jeitão executivo, tem piscina e ótimo restaurante. Em Bagan, fique no Thiripyitsaya Sanctuary Resort (thiripyitsayaresort.com; diárias desde U$ 200), às margens do Rio Irrawady.

COMER

Yangon surpreende pelo número de restaurantes, dos que servem os tradicionais pratos birmaneses até os de outras especialidades, principalmente a chinesa (cantonesa) e a indiana. O queridinho dos viajantes atende pelo nome de Monsoon (monsoonmyanmar.com). Não deixe de visitar uma casa de chá, herança dos tempos de colônia britânica. Você pode experimentar iguarias típicas, como mohinga, noodles de coco, arroz frito, rolinhos primavera ou samosas. O Acácia Tea Salon (acaciateasalon.com) é tiro certo. Em Mandalay, os melhores restaurantes ficam dentro dos hotéis. No Mandalay City, o prato de risoto com frutos do mar foi um delírio no intervalo da cozinha asiática. Em Bagan, evite a rede Green Elephant. Um oásis é o Star Beans (Norte do Ananda Temple, 97/303-3816; 11h/15h e 18h/21h), de comida birmanesa com influência ocidental.

DOCUMENTOS

O visto de entrada pode ser adquirido no aeroporto de Yangon (US$ 30), desde que se solicite no mínimo um mês antes pela internet a uma agência local credenciada (taxa extra de US$ 30). Acesse myanmarvisa.com. Outra opção é enviar a papelada para a embaixada em Brasília (SHIS QL 8, conjunto 14, casa 5, Lago Sul, 71620-245). É obrigatório ter o certificado de vacina contra febre amarela.

DINHEIRO

Leve euros e dólares novos e em excelente estado de conservação para trocar pela moeda local, o Kyat (US$ 1 = 800 K). Não existem caixas eletrônicos, e cartões de crédito não são aceitos.

COMO CHEGAR

Você levará ao menos 29 horas, incluindo duas escalas (uma na Europa ou na África do Sul e outra na Ásia), para chegar a Yangon. As tarifas começam em US$ 2 550. Desde Bangcoc, voam direto a Bangkok Airways (bangkokair.com), desde US$ 158, e a Thai Airways (thaiairways.com), desde US$ 249.

QUEM LEVA

No pacote da Queensberry (11/3217-7600, queensberry.com.br), são cinco noites em Yangon, Bagan, Mandalay, Heho e Lago Inle, desde US$ 1 675 (apenas parte terrestre). Pela Raidho (11/3383-1200, raidho.com.br), de um pacote de 12 noites com Tailândia e Camboja, cinco são no Mianmar, desde US$ 4 089 (só voos internos). A Highland Adventures (11/3254-4999, highland.com.br) está lançando um roteiro de 20 dias só pelo país. Além dos pontos que as demais operadoras visitam, o roteiro inclui o Arquipélago de Mergui, fechado a ocidentais por 50 anos, Mrauk U, com templos inéditos e as últimas “mulheres de rosto tatuado”, e Kyaing Tong, a isolada região das tribos Akha, desde US$ 7 190 (inclui parte terrestre e voos internos).